[1] Ein ideales Repositorium bedient alle Interessen der unterschiedlichen beteiligten AkteurInnen und ihrer Institution, es entspricht den Erfordernissen konkreter Fächer und Fächergruppen, es unterstützt Strategien, die die Wissenschaft insgesamt und langfristig betreffen, die Nutzung ist passiv wie aktiv einfach und schnell, die Suchfunktion „erweiterte Suche“ ist breit ausdifferenziert und es werden Arbeitstools angeboten, mit denen mindestens einfache statistische Auswertungen vorgenommen werden können. Das ideale Repositorium funktioniert immer perfekt, egal, ob es sich bei den digitalen Objekten um Texte, Bilder, Video-, Audio- bzw. audiovisuelle Dateien oder Datenbanken handelt, wie sie häufig in Forschungsprojekten entstehen.

[2] Zu jedem einzelnen der im Folgenden angesprochenen Aspekte kann es u.U. besondere rechtliche Erfordernisse geben.

[3] Schauen wir zunächst auf die Akteursgruppe der WissenschaftlerInnen einer Universität oder Forschungseinrichtung. Auszugehen ist davon, dass Forschungsdokumentation in der Regel ein (gesetzliches) Muss ist. Deshalb stellt die Eingabe der entsprechenden Daten in das institutionelle Forschungsdokumentationssystem den zentralen Ausgangspunkt dar. Hier sollte aus Sicht der individuellen WissenschaftlerInnen alles auf einmal erledigt werden können: Eingabe der erforderlichen Daten für die Forschungsdokumentation, Hochladen der für das Repositorium geeigneten bzw. vorgesehenen digitalen Objekte, zusätzlich, falls es ansteht, Möglichkeit zur Langzeitarchivierung, soweit diese sich technisch vom Depot im Repositorium unterscheidet.

[4] Aus Sicht der WissenschaftlerInnen ist es problematisch, dass das Repositorium nur so lange aktiv befüllt werden kann, solange ein Arbeitsverhältnis zur Institution besteht. Für WissenschaftlerInnen müssen Repositorien aber zur Schärfung und Vertiefung des eigenen wissenschaftlichen Profils beitragen, das heißt sie müssen den Forschungsoutput möglichst umfassend dokumentieren, und zwar unabhängig davon, wie lange und wo sie an einer Institution arbeiten. Deshalb nutzen viele lieber allgemeine akademische Repositorien, die nicht an eine bestimmte Institution gebunden sind, oder unterhalten eine eigene institutionenunabhängige Homepage, die zugleich als Repositorium dient und wo sie die alleinige und volle Entscheidungsgewalt haben. Überspitzt formuliert: Institutionengebundene Repositorien haben ggf. klare Wettbewerbsnachteile vom Start weg, die durch anderweitige Attraktivität ausgeglichen werden müssen.

[5] Noch problematischer ist jedoch, dass institutionengebundene Repositorien meistens keine Lösung für Datenbanken anbieten, die in einem Forschungsprojekt entstanden sind, aber nicht mehr aktiv verändert werden, da dieses mittlerweile abgeschlossen wurde und keine Personalressourcen mehr zur Verfügung stehen. Gerade dieser Aspekt wäre aber für die Digital Humanities von besonderem Interesse.

[6] Wenden wir uns kurz dem anderen Akteur zu, der Institution, die das Repositorium betreibt. Für die Universität, das Forschungsinstitut oder auch Museum etc. ist eine umfassende Dokumentation der Forschungsleistung, die die Zugänglichmachung der Forschungsresultate in Gestalt von Publikationen, Datenbanken etc. einschließt, mittlerweile ein Muss, und zwar ganz unabhängig davon, ob allfällige Gesetze das vorschreiben oder nicht vorschreiben.

[7] Die Zugänglichmachung der Forschungsergebnisse selber, die über die Forschungsdokumentation im engeren Sinn hinausgeht, soll möglichst dem Open Access-Ideal folgen. Dem stehen bekanntermaßen viele rechtliche Hürden entgegen, die kommerzielle Interessen schützen. Lediglich in Bezug auf Zeitschriftenaufsätze und Beiträge zu Sammelbänden haben. Urheberrechtsnovellen eine Erleichterung erbracht. Ein ideales Repositorium wäre für die ForscherInnen so attraktiv, dass sie ihre Forschungsergebnisse vorzugsweise und original im Repositorium ihrer Universität etc. veröffentlichen würden.

[8] Das geschieht aber so gut wie nicht, weil die in den Fächern üblichen und angesehenen Publikationsorgane attraktiver sind und Reputation garantieren. Im günstigsten Fall sind Repositorien zweite Wahl, vielfach finden sich dort aber in erster Linie Vorstadien der späteren und endgültigen Veröffentlichung, also Konferenzpaper, Vortragsmanuskripte usw. Gegen die Attraktivität der bewährten Fachorgane für Publikationen ist mit einem Repositorium nicht anzukommen, vielmehr geht es um Anderes. Fragen wir also, worauf es ankommen soll.

Datenbanken

[9] An erster Stelle muss es darum gehen, den LeiterInnen von Forschungsprojekten eine Lösung für ihre im Projekt entstandenen Datenbanken anzubieten. Die Zusammenarbeit muss dabei zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen, im Grunde vor Beginn des Projekts bzw. schon bei der Antragstellung, wenn es sich um ein Drittmittelprojekt handelt. Bei Datenbanken in den Digital Humanities besteht weniger Konkurrenz durch angesehene Zeitschriften, das heißt, hier hat die Institution die Chance, mit dem Repositorium bzw. auch der Langzeitarchivierung einen echten Zugewinn in Gestalt von Reputation für die WissenschaftlerInnen anzubieten.

[10] An und für sich wäre es wünschenswert, dass Forschungsprojektdatenbanken möglichst lange aktiv fortgeführt werden, aber aus Gründen, die allen bekannt sind, ist das nur selten möglich. Deshalb muss von Beginn an geplant werden, in welcher Weise die betreffende Datenbank im Repositorium faktisch archiviert werden kann. Wichtig ist, die Funktionalität zu erhalten. Das reine Archivieren der Forschungsdaten wäre nicht das Problem, aber der Mehrwert der Datenbank ginge verloren, wenn ihre Funktionalität nicht erhalten bliebe.

[11] Gäbe es für wenigstens die einzelnen Fächer Datenbankstandards, die in den allermeisten Fällen den Zweck erfüllen würden, hätte man es mit einer überschaubaren Zahl von Systemen zu tun, für die sich die Institution zu einer Wartung über einen längeren Zeitraum entschließen könnte. Statt Datenbanken zu archivieren würde es darum gehen, sie funktionstüchtig zu erhalten. Auch die Migration der Daten in neue Systeme oder Systemversionen könnte vorgesehen werden, aber dies und anderes setzt voraus, dass jemand vom ursprünglichen Projekt weiterhin zur Verfügung steht, um Fehler zu erkennen. Das ist unrealistisch.

[12] Allein realistisch ist daher ein Angebot zur Archivierung von Datenbanken mit Erhaltung der Funktionalität der Datenbank. Allerdings könnte es sich lohnen, die ForscherInnen von vorneherein, wenn sich die Frage der Anlage einer Datenbank in einem Forschungsprojekt stellt, entsprechend zu beraten und zu begleiten.

Qualität vor Quantität

[13] Dieser Grundsatz erfordert eine Moderation des Repositoriums nach bestimmten Gesichtspunkten. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass jemand da sitzt und einen Annehmen- oder Ablehnen-Schalter betätigt.

[14] Die Attraktivität von Repositorien kann erhöht werden, wenn die digitalen Objekte nach Fächerportalen bzw. Fächergruppenportalen gegliedert angeboten werden, um Fachprofile abzubilden. Natürlich kann man überall z. B. im Suchfeld „Thema“ den Namen eines Faches eingeben, aber es ist wirkungsvoller, zusätzlich ausgesprochene Fachportale als Binnenstrukturierung des Repositoriums anzubieten, weil das die aktiven NutzerInnen besser motiviert, die erforderlichen Metadaten, in dem Fall die Zuordnung zu einer oder mehreren Fachdisziplinen, einzugeben und weil es den Nutzungsgewohnheiten entgegenkommt.

[15] Eine solche Oberflächenstruktur kann genutzt werden, um innovative Fächer oder auch Forschungsfelder, die sich an der Universität oder der Institution gebildet haben, besser sichtbar zu machen. Digital Humanities wäre ein gutes Beispiel dafür. Zwar sind diese auch nicht mehr blutjung, aber immer noch ein Innovationstreiber, der das Repositorium jeder Universität schmücken würde.

[16] Darüber hinaus könnten Zuordnungen zu Forschungsfeldern oder Forschungsschwerpunkten, die zwar kleiner als ein einzelnes Fach, oft aber inter- bzw. transdisziplinär charakterisiert sind, einen beachtlichen Mehrwert ergeben, zumal sich auch darin Forschungsinnovationen einer Institution zeigen. Außerdem existieren viele Querschnittsmaterien, die in der Oberflächenstruktur sichtbar sein sollten.

[17] Ich setze dies unter das Stichwort von „Qualität vor Quantität“, weil es nur dann funktioniert, wenn die WissenschaftlerInnen die erforderliche Menge an Metadaten eingeben, die es braucht, um Fachportale, Fächergruppenportale, Forschungsfelder oder Querschnittsmaterien auf einen Klick hin zu generieren. Es wird ihnen ein nicht unerheblicher Zeitaufwand zugemutet, selbst wenn das Forschungsdokumentationsportal so eingerichtet ist, dass dort sämtliche Eingaben inklusive Hochladen des digitalen Objekts (Datenbanken bleiben sicher ein Sonderfall) in einem einzigen Arbeitsgang erledigt werden könnten und die jeweils zeitökonomischsten Eingabe- und Auswahlverfahren angeboten würden.

[18] Schließich muss es ein Angebot geben, das den tatsächlichen Publikationsprozessen im Zusammenhang einer laufenden Forschung entspricht: Bequem wäre es und es entstünde ein echter, hochattraktiver Mehrwert für ForscherInnen, wenn folgendes Angebot bestünde: Jemand trägt in die Forschungsdokumentation die erforderlichen Daten ein und lädt ein Paper hoch. Ein Paper markiert oft den Anfang eines Prozesses, der über weitere Publikationen schlussendlich bis zu einem Buch zum Thema des anfänglichen Paper führt. Dieser Prozess sollte automatisch, also ohne dass ein aktives Eingreifen des betreffenden Urhebers erforderlich wäre, erfasst werden, sodass das Follow-up allfälliger digitaler Objekte bis hin zum schlussendlichen Buch und deren Überführung ins Repositorium, soweit rechtlich zulässig, automatisiert geschieht. Natürlich müssen UrheberInnen die Möglichkeit haben, die Automatisierung abschalten zu können, aber in den meisten Fällen wird diese Art von Service gerne angenommen. Dazu müssen in der Forschungsdokumentation mehr Metadaten eingegeben werden, damit das System die Zusammengehörigkeit digitaler Objekte zum selben Forschungsfeld bzw. Forschungsvorgang automatisch erkennen kann.

[19] Als Zwischenbilanz: Ein institutionengebundenes Repositorium könnte ein starkes Profil erhalten, wenn es Datenbanken und aktuelle Forschungsfelder sowie Querschnittsmaterien zu einem Schwerpunkt machen würde und zusätzlich weitere disziplinäre Zugänge zum Material anbieten würde.

[20] Als drittem Punkt möchte ich mich noch konkreter den Digital Humanities zuwenden. An vielen Institutionen erhalten sie aktuell ein eigenes Profil, sie könnten also einen sinnvollen Schwerpunkt für das Repositorium bilden und dieses interessant machen. Datenbanken war bereits ein Stichwort und stellt diesbezüglich einen vorrangigen Aspekt dar. Das Repositorium muss für Datenbanken eingerichtet werden.

[21] Dass Digital Humanities automatisch papierlos sind, kann man nicht sagen, trotzdem ist das Arbeiten mit und das Produzieren von digitalen Objekten aller Art vorrangig und stellt ein wichtiges Merkmal der DH dar, ohne exklusiv zu sein. In den DH haben in den vergangenen Jahren wissenschaftliche Blogs geradezu explosionsartig zugenommen und sich einen fixen Platz unter den Publikationsoptionen sowie Publikationsstrategien erobert. Ein institutionengebundenes Repositorium sollte diese durchaus fundamentale Veränderung wissenschaftlicher Publikationsgewohnheiten aufnehmen.

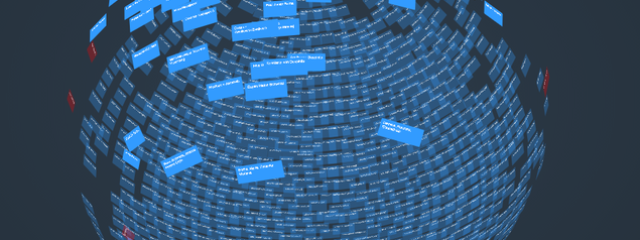

Das Repositorium als Big-Data-Pool

[22] Der Mehrwert der DH zeigt sich auch in der Nutzung umfassender digitaler Forschungscorpora. Das Arbeiten mit Big Data wird in diesen Fächern immer wichtiger. Repositorien, gerade einer sehr großen Institution, werden in dieser Beziehung als Datenpool interessant. ForscherInnen sollten daher die im Repositorium enthaltenen digitalen Objekte ihren individuellen Forschungsfragen entsprechend zu einem Forschungskorpus zusammenstellen können, das für sich durchsucht und ausgewertet werden kann. In dieser Beziehung gilt sozusagen Quantität vor Qualität, je mehr Objekte im Repositorium sind, desto größer können die individuellen Forschungscorpora werden, desto mehr bewegt man sich in Richtung Big Data als Forschungsgrundlage.

[23] Auch wenn es sich derzeit meistens bei den digitalen Objekten in den Fächern, die den DH zugrunde liegen, um Texte handelt, sind digitale Objekte wesentlich mehr, Bild- und Audiodateien oder eben gleich multimediale Datenbanken. Bei Bildobjekten sowie Audioobjekten wäre es ein erheblicher Mehrwert, wenn die ForscherInnen auf die Arbeit von Algorithmen zurückgreifen könnten, die Bild- und Audioinhalte automatisch erkennen und taggen.

[24] Ein Repositorium zu einem Big-Data-Pool zu entwickeln, schiene mir unter den strategischen Optionen besonders wichtig, zumal dies wohl auch die Chance erhöht, dass ForscherInnen ihre digitalen Objekte ins Repositorium einspeisen. Deshalb gehört es zu dieser Strategie dazu, die ForscherInnen zu motivieren, systematisch das Repositorium neben dem Originalveröffentlichungsort als sekundären Veröffentlichungsort zu verwenden. Wenn im Zuge dessen digitale Objekte, die originär keine DOI haben wie in der Regel bei Einträgen in wissenschaftliche Blogs, diese im Repositorium zugeteilt bekommen, entsteht eine zusätzliche Motivation.

Empfohlene Zitierweise (die Absätze sind in eckigen Klammern für Zitationszwecke nummeriert):

Wolfgang Schmale: Strategische Optionen für institutionengebundene Repositorien in den Digital Humanities. In: Wolfgang Schmale: Blog „Mein Europa“, wolfgangschmale.eu/repositorien, Eintrag 24.10.2017 [Absatz Nr.].