Tag

Digital Humanities

Open Access und das Autoritative in den Humanities

Das Interessante an Open Access ist die Frage, ob OA uns in den Stand versetzt, sinnvolle Forschungsfragen zu entwickeln, die nicht von der autoritativen Vorstrukturierung eines Faches abhängen, sondern durch die Nutzung des Kreativitätspotenzials, das die Quantität zu eröffnen scheint, bestimmt werden. „Fachidentität“ ist dann obsolet.

Lesen Sie hier mehr ... Digital Humanities zwischen App und Big Data

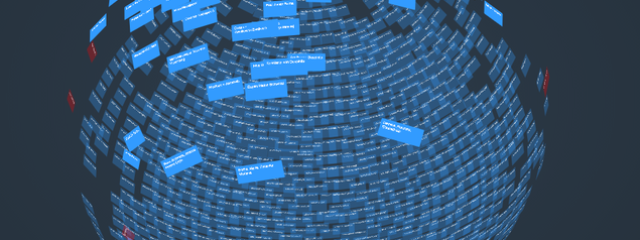

Digital Humanities decken ein breites Feld ab, das von traditionellen, nun aber digital bewerkstelligten, Forschungs- und Publikationstätigkeiten bis hin zu tatsächlich Neuem reicht. Der jetzt im Steiner Verlag Wiesbaden erschienene Band „Digital Humanities“ untersucht Praktiken der Digitalisierung, der Dissemination und der Selbstreflexion.

Lesen Sie hier mehr ... Die Digital Humanities brauchen ein Ziel: DH-MAX

Die Frage, wie die Digital Humanities langfristig die Geistes- und Kulturwissenschaften (GKW) verändern, bleibt spannend, weil das Ergebnis nicht vorauszusehen ist. Das Hauptproblem ist, dass es keine eindeutige Zielvorstellung gibt. Wo soll es denn hingehen? Oder ist die Frage überflüssig, weil es sich um einen selbstorganisatorischen Prozess handelt?

Lesen Sie hier mehr ... Datum: 31 Mai 2015

Kommentare: 2

Potentiale und Auswirkungen von wissenschaftlichen Blogs

Die Figur, die in anderen Zusammenhängen der politische, soziale, militärische oder sonstwas Held bzw. Heldin ist, die erforderlichenfalls den Gordischen Knoten zerschlagen kann und die Situation löst, wird in den Geisteswissenschaften durch den Autor oder die Autorin einer Monografie verkörpert. Wir sehen aber überall, dass die Sache mit den Helden und Heldinnen nicht mehr funktioniert.

Lesen Sie hier mehr ... Neueste Beiträge

Neueste Kommentare

- Peter Nemschak bei The EU’s Geopolitical Hideout in Myanmar – Georg Bauer on Borrell’s blog post on Myanmar

- Alexander Burstein bei Digitaler Humanismus – Lehren aus Covid-19

- Gerhard Kaucic bei Theorie des Digitalen Zeitalters

- Alexander Burstein bei Den Rassismus auf Abstand halten

- Alexander Burstein bei Der EU-Gipfel 17. Juli bis 21. Juli 2020 – Pyrrhussieg oder zukunftsfähige EU? Jedenfalls kein historisches Datum…

Schlagwörter

Antoine Vauchez

Armenier

Aufklärung

Brexit

Bundesverfassungsgericht

Corona

Covid-19

Democracy

Demokratie;

Digitaler Humanismus

Digital Humanities

Emmanuel Macron

EU

Europa

Europäische Identität

Europäische Kultur

Europäisches Kulturerbejahr 2018

europäische Solidarität

Europäische Union

Eurozentrismus

Flüchtlinge

Frankreich

Genozid

Geschichte

Griechenland;

House of European History

Immanuel Kant

Kolonialismus

Kultur

Macron

Martin Schulz

Mein Europa

Menschenrechte

Narrative

Nationalismus

Osmanisches Reich

Paris

Polen

Praxeologie

Solidarität;

Staat

Türkei

Ungarn

Vielfalt

Wiener Kongress

Archiv

- Juli 2024

- Juni 2024

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juli 2023

- Juni 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Dezember 2022

- Oktober 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- Oktober 2021

- April 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- August 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Februar 2020

- Januar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- August 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016

- Dezember 2015

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- April 2015

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.

Webdesign

www.media-solutions.at

© Wolfgang Schmale, Universität Wien